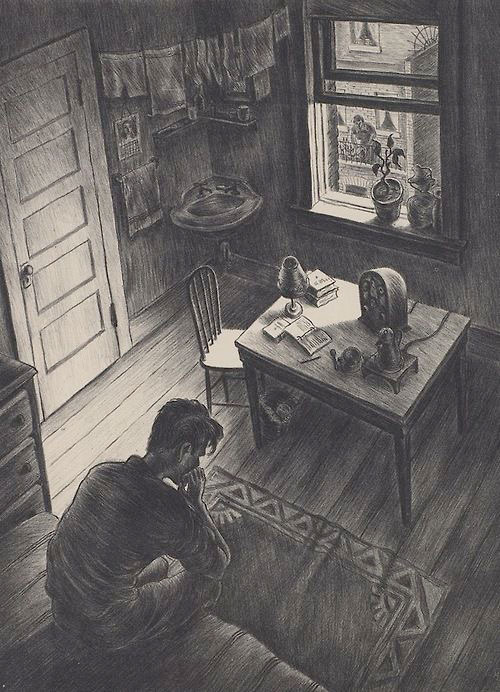

Giovane, in prevalenza maschio, vive isolato nella sua stanza senza rapporti con il mondo esterno

Quante volte abbiamo pensato: “Adesso mollo tutto e vado a vivere in un’isola deserta”. Ora, immaginate che non sia un desiderio, ma l’unica alternativa possibile che una persona giovane, tendenzialmente tra i 14 e i 30 anni, immagina per la propria vita. Levate l’isola, mettete al suo posto delle mura domestiche senza alcun accesso a contesti esterni ed ecco che siete di fronte ad un Hikikomori.

Con questo termine giapponese, proveniente dalle parole hiku, tirare, e komoru, ritirarsi o chiudersi, ovvero “stare in disparte”, si indica una

condizione che riguarda adolescenti e giovani adulti molto intelligenti, a volte plusdotati, particolarmente introversi e sensibili, caratterizzata da uno stato di completo ritiro sociale che persiste per almeno sei mesi e può durare svariati anni. La causa maggiore sembra essere quella sociologica: la pressione alla realizzazione personale condiziona fortemente, tanto da creare una reazione di difesa e di fuga. Le esperienze negative, come essere oggetto di umiliazione pubblica, di critica o di aggressione; il disagio all’interno del contesto familiare o scolastico; l’interdipendenza tra genitori e figli, e le forti pressioni da parte dei genitori stessi, sembrano anch’esse avere un ruolo decisivo. L’hikikomori si sente diverso, fragile, in ritardo, inadeguato, fallito, al di sotto di ogni aspettativa sociale, genitoriale e dei coetanei. Il giudizio altrui diventa un peso insormontabile e la difficoltà adattiva si trasforma in astio verso la società stessa. È un problema irreversibile e autoalimentante: più si passa del tempo in isolamento, più è probabile che si inneschi un circolo vizioso negativo che può portare a livelli estremi di isolamento e grande sofferenza psicologica.

“In Giappone questo disturbo sembrò essere legato alle caratteristiche intrinseche di una società molto

competitiva e rigida nella stratificazione sociale.

Il fenomeno, nato, osservato e descritto in Giappone negli anni Ottanta, si è diffuso, in percentuale minore, in altri paesi economicamente

sviluppati. Il termine “Hikikomori” fu coniato e utilizzato nel 1998 da Tamaki Saitō, psichiatra giapponese e direttore del Sofukai Sasaki Hospital, il quale dichiarò che questo disagio non poteva essere incluso in nessuna categoria diagnostica esistente. In Giappone sembrò essere legato alle caratteristiche intrinseche di una società molto competitiva e rigida nella stratificazione sociale. Infatti, portò molti adolescenti ad abbandonare questa competizione e a ritirarsi a vita privata. Ma nessuno capiva cosa stesse accadendo: migliaia di giovani si isolavano apparentemente senza alcun motivo e trascorrevano mesi, anni all’interno della propria camera da letto, senza contatti né con la società né con i propri genitori. Quella stanza diventava l’unico ambiente nel quale sentirsi al sicuro e leggere, disegnare, dormire, giocare con i videogiochi, navigare su Internet e, soprattutto, evitare di esporsi al giudizio degli altri nel mondo esterno.

I primi hikikomori vennero trattati come psicotici o schizofrenici, imbottiti invano di psicofarmaci. Questo grave errore di valutazione iniziale fece sì che il fenomeno si diffondesse rapidamente nel giro di pochissimi anni. Da migliaia, i casi diventarono milioni. Anche quando il fenomeno assunse delle dimensioni enormi, il governo continuò ad ignorarlo. La società giapponese, considerata dal resto del mondo all’avanguardia e molto potente, non poteva permettersi di riconoscere l’Hikikomori perché avrebbe significato ammettere che c’era qualcosa in quel modello sociale che non funzionava correttamente. I media non ne parlavano, non vi era nessuna informazione sul tema, così i ragazzi sparivano uno dopo l’altro senza che nessuno facesse nulla. Gli stessi genitori si vergognavano ed evitavano di parlarne con chiunque, persino con i medici. L’isolamento non veniva contrastato e quando i genitori capivano che non esisteva alcuna soluzione, si arrendevano e accettavano qualsiasi cosa, come portare il cibo fuori dalla porta, lasciandolo su un vassoio. Molti di questi genitori non videro il volto del proprio figlio per anni.

Nel 2013 finalmente qualcosa cambiò. Il Ministero della Salute pubblicò un importante studio nel quale riconosceva per la prima volta il fenomeno, definendone i criteri e stabilendo che non doveva essere considerato come una patologia. Da quel momento, vennero prese le prime misure pubbliche per far fronte a questa crisi sociale. Il tema iniziò ad essere affrontato anche dalla stampa e dalla televisione. Il Giappone si svegliò improvvisamente e si accorse che un’intera generazione stava scomparendo. Vi fu un’accelerazione della ricerca scientifica e vennero condotti importanti studi in merito. Fu introdotto il concetto di Hikikomori primario, ovvero un isolamento che non può essere spiegato da nessuna psicopatologia presente o pregressa, e Hikikomori secondario, un isolamento che dipende da altre patologie come depressione, ansia, schizofrenia.

In Italia, che stima almeno 100.000 casi, si sta commettendo lo stesso errore iniziale del Giappone. I nostri mass media tendono ad associare e confondere il fenomeno con la dipendenza da internet (IAD), con i disturbi dello spettro autistico (ASD), con la cultura nerd e geek, con la fobia sociale o con l’agorafobia. Gli stessi psicologi e psichiatri tendono ad incasellarlo e a forzare la diagnosi in una delle categorie diagnostiche esistenti. Attualmente, l’ultima versione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) non menziona l’Hikikomori, mentre in quella precedente (DSM IVTR) questo era identificato come una sindrome culturale, cioè un insieme di sintomi specifici per il contesto sociale di appartenenza.